POR LAUREANO DEBAT

«Mañana te pegaré» prometía el padre. Y el niño se iba a la cama para afrontar un sueño de perros. La oscuridad a través de las ventanas le daba algo de paz, de tiempo, hasta que la claridad llegaba y no había fuerza humana capaz de evitarla. Todavía cantaban gallos en los barrios porteños, el sonido de su destino inevitable: los latigazos del padre.

Remo Erdosain le cuenta esto a su mujer el día en que ella decide abandonarlo, como muestra de su marcada tendencia a la humillación desde muy chico. Es una de las escenas más recordadas de la novela Los siete locos, aunque alguien arriesgó que se trataba de un hecho biográfico de la infancia de Roberto Arlt, creando un rumor que de vez en cuando se repite como dato incomprobable. Sí se sabe que su padre lo golpeaba, pero no tantos detalles. Quizás somatizó alguna de esas palizas en la gestación de este pasaje cargado de sadismo.

Si Arlt lo sufrió en la propia carne es lo de menos. Ese brevísimo momento de la novela me sigue acompañando y atormentando desde la primera lectura. Y no ha dejado de hacerlo en las siguientes. No puedo dejar de imaginar ese terror nocturno de cualquier niño de los primeros años del siglo XX en Buenos Aires, todo el espectro de insomnes pesadillas. Un terror que es, en realidad, su víspera, la anticipación del terror, su preparación mental. La noche es refugio y, al mismo tiempo, preludio de un terror que será diurno, con tanta luz como en la película Midsommar de Ari Aster.

Sospecho que buena parte del germen de la póetica de Roberto Arlt se condensa en esa indigesta vigilia, en ese espacio mínimo y eterno que forma las texturas de lo abyecto. Dentro de esa elipsis que representa toda noche que dormimos, en Arlt es donde suceden las cosas. Ahí se engendran y alimentan sus monstruos. Todos sus personajes parecen atrapados en la noche traumatizada, fuera de la norma: excéntricos, rufianes, ladrones, pistoleros, cojas, gordos, deformes, depresivos, inventores fracasados, pobres diablos.

Y, desde luego, los dos más famosos: Remo Erdosain y Silvio Astier, el protagonista de El juguete rabioso quien vive en la perpetuación de la pobreza una humillación similar a la de una paliza anunciada. Arlt también la conoció muy bien y no le quedó más remedio que convertirse en escritor autodidacta durante la eclosión de la primera disputa literaria argentina: los escritores de la calle Florida (cosmopolita, coqueta, céntrica) y los de la calle Boedo (barrial, proletaria, pobre). Pongamos a Borges cerca de los de Florida, de los que se enfocaron más en cambiar las reglas de la literatura que las de la sociedad, en traer al país algunos procedimientos de las vanguardias europeas. Y pongamos a Arlt cerca de los de Boedo por su rusofilia (más literaria que política), su desprecio por los niños bien y su empeño por llevar el lenguaje de la calle a la literatura. Aunque es injusto para los dos encorsetarlos ahí, sobre todo para Arlt que tenía buenos amigos en ambos grupos y colaboraba en Proa, la revista de Florida. Encasillarlos, además, les quitaría el carácter complementario que tuvieron para tantísimos lectores, para el futuro de la literatura argentina. Julio Cortázar lo explicó muy bien: «Si Borges me dio a mí una gran lección de rigor, de escritura y me mostró el camino de un estilo que no fuera una vez más ese estilo lleno de floripondios y exageraciones, Arlt me mostró el camino de una literatura de contacto directo con la realidad de la ciudad, con Buenos Aires».

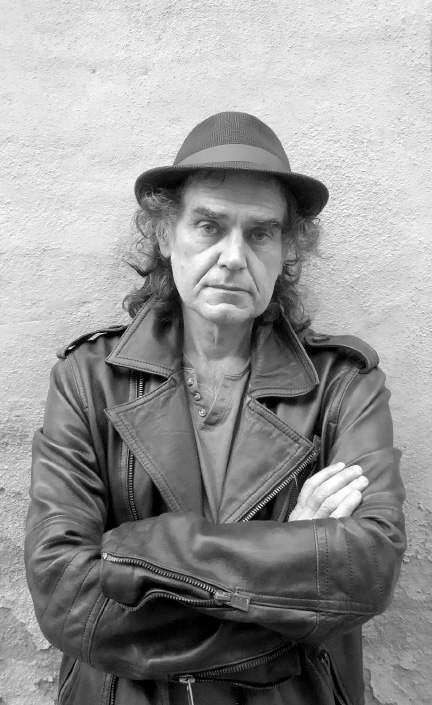

Lo cierto es que Roberto Arlt nunca fue orgánico a nada, siempre siguió su propio camino de manera inorgánica. Y no hay nada más inorgánico en Arlt que su propia poética, su lenguaje fuera de toda norma. Su extraño castellano creado en la convulsa Buenos Aires de principios de siglo, el barrio de Flores donde un siglo después vive César Aira, el tosco alemán de su padre prusiano, el italiano de Trieste de su madre alemana. Un lenguaje que es hija de la oleada masiva de migraciones europeas, de una ciudad repleta de idiomas y de acentos. Arlt fue construyendo su laboratorio en barrios en los que ningún otro escritor había reparado antes. Con su pelo peinado para atrás y sus ojos negros bien abiertos, caminaba, escuchaba y absorbía todo lo que podía, mientras acumulaba lecturas desordenadas y voraces de Baudelaire, Dostoyevski, Proust, Joyce, Cernuda, Poe, Balzac, Salgari.

Algunos críticos ubican a Roberto Arlt como el primer escritor urbano argentino por el hito que representó El juguete rabioso (que en 2026 cumple 100 años) y esa Buenos Aires sorda, cosmopolita e inasible convertida en escenario literario. Una novela que abre un ciclo urbano y que se publica el mismo año que otra que cierra un ciclo gauchesco: Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes. En los libros posteriores, Arlt ratificaría su urbanidad en el lenguaje, en toda esa argamasa que compone su poética, las palabras que elige o, a veces, aparecen sin saber por qué, que provienen de tantas lecturas diversas y de tantos barrios y jergas que transita. Arlt es urbano en la conciencia de que la lengua es un animal vivo al que hay que alimentar todo el tiempo y en saber que ese material que arrastra a su prosa está en la ciudad, en sus rincones olvidados. Dice Piglia que Arlt «no entiende la lengua como algo coherente y liso, sino como un conglomerado, una marea de jergas y de voces». Por eso lo ubica dentro de lo transgresivo y cerca de esa idea de lengua nacional.

Es posible que lo que más miedo le daba a Arlt no era la pobreza, pese a sus esfuerzos por los inventos y las patentes, sino la invisibilidad, ser uno más del montón. Cuando Rita Gnutzmann dice que se anticipa al existencialismo francés en la angustia y la necesidad de inmortalizarse que tienen algunos de sus personajes, sobre todo Astier, pienso en el terror de Arlt ante la imposibilidad de trascendencia. Por eso, supongo, se convirtió en escritor. Y vuelvo a las palabras de Piglia y a su concepto de escritura desacreditada: tuvo que pelear mucho (incluso después de muerto) por ganarse un lugar que hasta entonces ocupaban los hijos más o menos inteligentes de la aristocracia ganadera. Ser escritor, para Arlt, era transgredir el oficio por «prepotencia de trabajo», una de sus famosas frases del prólogo de Los lanzallamas. Huir de la repugnancia de la vida gris que narra en El amor brujo y en algunos de los cuentos de El jorobadito.

Ser escritor también tenía que ver con escapar de la jaula de las pesadillas nocturnas, de la aterradora claridad, del látigo humillante. En los diarios de Bioy Casares, Borges reparte críticas y elogios hacia Arlt y dice algo que, sin querer, lo emparenta con él: «Estoy seguro de que conferencias, congresos y becas no sirven de mucho. Si una persona está interesada en un tema, no hay cómo evitar que hable de ese tema». Décadas antes, Arlt dijo lo mismo con otras palabras, desde su propio mundo: «Cuando se tiene algo que decir, se escribe en cualquier parte. Sobre una bovina de papel o en un cuarto infernal». La crítica literaria argentina tardó en comprender el legado de Arlt, en darle el lugar que merecía. Otra de las injusticias causadas, probablemente, por una celosa y sesgada manera de entender a Borges en el canon. Hoy, hace años ya, ese extraño apellido que él mismo supo definir como una impronunciable onomatopeya pétrea se pronuncia como un concepto.