La proeza o el lío fue hacer que en la inscripción verbal esas gaviotas aparecieran, como en la realidad, en distintas posiciones de vuelo y a alturas y distancias diferentes. Para ello aflojé el rodillo de la Olivetti, de color celeste, en la cual reintroduje la página oblicuamente, de ambos lados. Tuve que hacerlo varias veces, pues la cabeza de más de una gaviota se me caía, quedando impresa en la página una que volaba descabezada y otra con sólo un ala. Y había que comenzar de nuevo. Mejor ni lo cuento. Pero sí el hecho de que, motivado por esta narración, me puse a contar el número de gaviotas que aparecen en las distintas ediciones de Mirabilia. En la primera, son siete gaviotas; en la preciosa edición de Pre-Textos, catorce, y el mismo número en la segunda edición de El País, de Santa Cruz de la Sierra. Vale decir que, en el tiempo transcurrido entre la primera edición y la segunda, las gaviotas pusieron huevos y se duplicaron. No me acuerdo ni me imagino lo que hice para inscribirlas a todas, ya que, en el 2009, chambón irredimible en cuestiones tecnológicas, seguía, casi como hoy, utilizando el ordenador o computadora como una simple máquina de escribir, tecleando con dos dedos, aunque siempre agradecido por sus impagables ventajas.

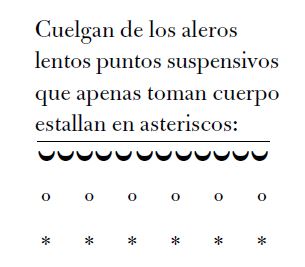

Casi casi todos los caligramas o poemas concretos que compuse proceden de experiencias cotidianas, vitales. Así el del pez o pescado que me sirvieron en la mesa de un restaurante de Pittsburgh al cual mi hermano Ricardo me invitó a cenar. Ahí, cuando el camarero me puso el plato de pescado (era trucha, especialidad de la casa), se me reveló instantáneamente la correspondencia entre la m acostada y la boca del pez, así como entre la cola del pez y la i griega (y) colocada horizontalmente. Concluida la cena, y ya en mi ático, tracé ese caligrama que, tiza o marcador en mano, no dejo de reproducirlo en la pizarra en cualquier clase de gramática o poesía de la vanguardia que imparta. Creo, lo rememoro con gratitud, que a ese tipo de caligramas se refería Octavio Paz cuando, en su generosa carta a propósito de Morada, me escribió: «Aun en los poemas “concretos”, que podrían parecer meros juegos retóricos, hay memorables hallazgos». Tan gratificante como gráfica es la palabra empleada por el poeta: hallazgos. De eso se trata: de una graciosa correspondencia entre los signos lingüísticos y la realidad. Los signos, incluidos, desde luego, los asteriscos. El poema «La lluvia», de Camino de cualquier parte, concluye de este modo:

La última estrofa, si cabe llamar así a esa disposición de barras, oes ovaladas y asteriscos, fue mi última composición de ese género. ¿Por qué no continué, al menos de manera intermitente, por esa línea? ¿Por emular la trayectoria de Tablada, que tras su poesía experimental volvió a una escritura lineal, como expongo en un breve ensayo sobre su obra? La respuesta más inmediata que se me ocurre es porque ya no sentía ninguna necesidad de hacerlo. Aunque sospecho que hay otras razones. En la citada carta de Paz, el poeta no oculta su atenuado reparo a Morada: «Falta el otro lado de la realidad, el lado más real, por así decirlo…», y, a continuación, con generosidad, añade: «Pero mis reparos son insignificantes frente a mi entusiasmo». Largo tiempo me quedé cavilando cuál era ese lado. Tras enseñar un año en la Universidad de Columbia, el retorno a mi país con el propósito de radicar en él me mostraría ese otro lado de la realidad. En Bolivia se vivía el ocaso de la dictadura banzerista y el ascenso de la izquierda en su representación más nueva, inteligente y esperanzadora: Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuya inteligencia, capacidad de análisis y coraje eran una amenaza al poder corrupto del Gobierno y la institución en que se apoyaba. Y, tras un paréntesis de primavera, con un presidente ya elegido democráticamente, se produjo el golpe de Estado perpetrado por militares narcotraficantes, el 17 de julio de 1980, que acabó con la vida del líder y de tantos otros, estableciendo un régimen de represión y miedo. Una beca otorgada por el Gobierno francés me libró de vivir esos dos años de oprobio y penurias en mi país.

Llegado a París, me alojé en la ciudad universitaria. Por la ventana de mi cuarto, situado en el sexto piso de la entonces llamada Maison d’Iran, observaba los anocheceres cada vez más tempraneros a medida que el invierno avanzaba paulatinamente, despoblando el follaje dorado de los árboles. Una noche, sin poder conciliar el sueño, con un profundo sentimiento de soledad, encendí la lámpara y empecé a escribir «Razón ardiente» a manera de una carta, pues el primer verso es una data: «París, invierno de 1980». Los versos fluyeron hasta los que dan testimonio del cruento golpe de Estado que asoló y seguía asolando mi país. Pero pronto esa corriente cesó y se volvió un impasse angustiante. (Años más tarde me sucedería lo mismo con la escritura de «El peregrino y la ausencia» y «Carta a la inolvidable»). La desazón por el poema trunco, estancado, se agudizaba con las noticias que llegaban de Bolivia. Una tarde, entré a un cine en Montparnasse donde pasaban una película de trama policial, ¿con Jean-Paul Belmondo? No recuerdo sino que, antes de la proyección, había un corto documental cuyo claro objetivo era incentivar el turismo a Suecia. Entonces, en la pantalla, en cuestión de instantes, con la cabellera suelta, y con gafas ahumadas que poco a poco trasparentaban su mirada, vi a una mujer que se aproximaba desde una calle hasta ocupar el primer plano de la pantalla y desparecer. Sobrecogido en mi butaca, en esa bella transeúnte de Estocolmo vi, o creí ver, a Elizabeth Peterson, la compañera sueca con quien conviví en Pittsburgh los años en que escribí Mirabilia, y a quien creí haber olvidado en mi estancia en Bolivia, tras la dolorosa y definitiva separación ocurrida poco antes de dejar Nueva York.

Ella tuvo que ver no sólo con la gestación de varios poemas del libro, sino con el título mismo. Una mañana, en su apartamento, sentada en el precioso locutorio que daba a la calle, entre pitadas de cigarrillo Benson & Hedges, suspendiendo la lectura del Diccionario de símbolos, de Juan Eduardo Cirlot, me dijo en su claro español: «Escucha, amoroso, esta hermosa palabra: mirabilia», y enseguida me leyó en inglés la entrada correspondiente. Ahí supe, con íntimo regocijo, que más pronto que tarde tendría escrito un nuevo libro. (Al paso y a propósito se me viene a la memoria lo que Jesús Urzagasti me dijo un mediodía mientras caminábamos por la avenida el Prado de La Paz: «A veces uno escribe un libro para llenar y publicar un título»). Éstos son los versos, dirigidos a ella, que destrabaron el poema y fijaron aquel instante:

Ahora mismo recuerdo cómo

del bosque dormido del diccionario

una mañana de pronto

tus labios finos me regalaron

una palabra:

mirabilia

El título «Razón ardiente» proviene, como el epígrafe lo indica, del poema «Zone», de Apollinaire. No está demás señalar aquí su impronta paciana (el Paz de Ladera este), patente en la espacialidad de la escritura al servicio del ritmo, la articulación de diferentes espacios y tiempos que convergen en el poema… Llegó marzo y una mañana, en lugar de tomar el ascensor, decidí descender por la escalera en caracol del exterior del edificio, feliz de estar ya en esa estación tan llena de faldas ligeras y risas de mujeres, y con una rara sensación de libertad y alivio por haber concluido el poema.

Dedicado a mi hermano Nazri, «Razón ardiente» fue publicado en París en 1992, en una fina edición bilingüe de doscientos ejemplares, con traducción al francés de Marcel Hennart, bajo el sello editorial Altaforte, una serie creada por el poeta peruano Armando Rojas, exiliado voluntario hasta su muerte en esa capital.

Brooklyn, 6 de enero de 2018

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]