POR DANIEL GASCÓN

Félix Romeo fue una figura arrolladora, uno de los personajes más asombrosos que he conocido y un ser único en la cultura española de los últimos tiempos. Escritor, crítico, traductor, editor, director y presentador de televisión, colaborador radiofónico, agitador cultural, era, como decía Augie March de Einhorn, un hombre superior. Murió joven, a los 43 años, y es difícil explicar quién era a alguien que no llegara a conocerlo.

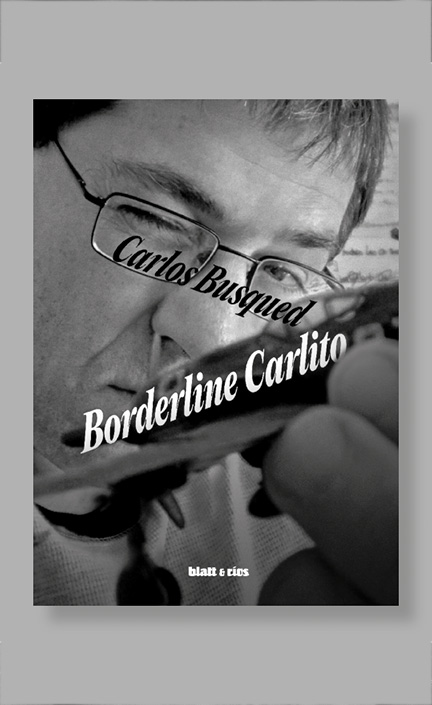

Publicó en vida tres libros. Su primera novela es Dibujos animados (1994), que cuenta una niñez y adolescencia en la España de los 70 y primeros 80, escrita con frases cortas y capítulos breves, divertida y tristísima. Frente a ese estilo minimalista, su segunda novela, Discothèque (2001), era una obra exuberante y posmoderna, una historia trágica, polifónica y coral sobre un padre y un hijo llena de metaficción y bromas, heredera de Sam Shepard y de Luis Buñuel, shakesperiana y pop, con apariciones de Nayim y Miguel de Molinos, y cuya modernidad y relevancia son ahora más claras que nunca. Amarillo (2008) ofrecía un registro distinto. Era un texto sin ficción, preciso y estremecedor, en segunda persona, sobre su amigo el escritor Chusé Izuel, que se arrojó por la ventana del piso que compartían con Félix y Bizén Ibarra en Barcelona en 1992: sobre las razones y sobre todo las consecuencias de ese suicidio. Poco antes de morir terminó Noche de los enamorados, que estilísticamente es un libro cercano a Amarillo. En este caso, reconstruye el crimen que cometió su compañero de celda: Félix estaba en la cárcel de Torrero por negarse a hacer el servicio militar; Santiago Dulong había estrangulado a su mujer. Noche de los enamorados es la investigación del asesinato y un intento de restituir la dignidad de la víctima. Salió poco después de la muerte de Félix. Más adelante, se publicaron dos volúmenes editados por Ismael Grasa y Eva Puyó y publicados en Xordica: Todos los besos del mundo, una recopilación de cuentos, y Por qué escribo, una selección de artículos que quizá sea la mejor guía para aproximarse al mundo más íntimo de Félix.

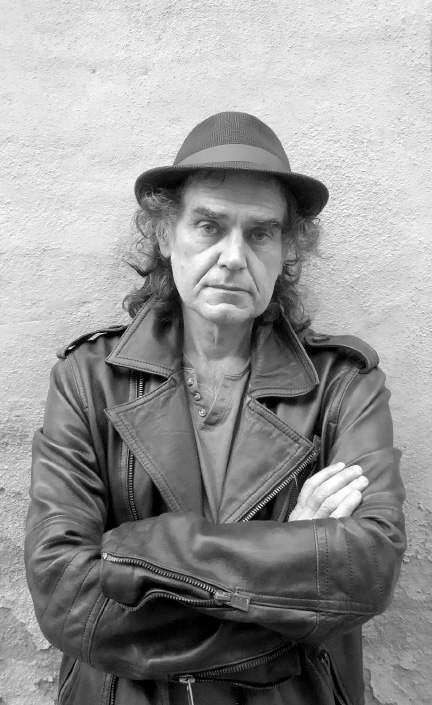

Nació en enero de 1968. Creció en Las Fuentes, un barrio de Zaragoza. Eran tres hermanos; su padre había sido policía. Tenía dos amigos desde la infancia: Chusé Izuel y Bizén Ibarra. Su presencia física era imponente: alto y generalmente gordo, nariz grande, ojos claros y una cicatriz que se había hecho en un accidente de coche que había tenido con Chusé y Bizén. La mayor parte de los años en que lo conocí, más o menos desde 1989 o 90 hasta su muerte a causa de un infarto el 7 de octubre de 2011, en el sofá cama de la casa de mi hermana Aloma, en la calle Príncipe de Madrid, vestía de negro. Era sociable, ruidoso, discutidor, generoso. Su ciudad era Zaragoza, pero vivió años en Madrid (fue subdirector y luego director del programa televisivo La mandrágora). Tuvo dos grandes amores: la escritora Cristina Grande, con la que estuvo muchos años, y la pintora Lina Vila, con la que estuvo desde 2007 hasta su muerte. Decía que su nombre le hacía justicia: era Feliz Romeo, el enamorado feliz.

Yo no recuerdo el momento exacto en que lo conocí, pero sé que apareció como una especie de prodigio: jovencísimo, explosivo, desafiante, autodidacta, parecía haberlo leído todo y todo lo discutía. Tenía, decía Luis Alegre, memoria de lo que no había vivido. Un profesor, el también escritor Ramón Acín, lo introdujo en el mundo literario. Antes de los veinte años escribía en medios. Ayudó a José Antonio Labordeta a recoger los textos de Tierra sin mar, que saldría en Xordica, una editorial cuya creación impulsó. Su curiosidad era voraz: le interesaban los libros, el cine, el cómic, la cocina, leía sobre temas diversos y luego contagiaba su entusiasmo. Íbamos al cine a ver muchas películas, también malas. Soñaba con tener un cine: tras preguntar en un local pasamos una tarde haciendo números delirantes.. Le gustaban las piscinas, ir en coche y los restaurantes nuevos que abrían en la ciudad.

Acumulaba cds, dvds y sobre todo libros y los regalaba. Leía rápido, vorazmente. Era un crítico literario excelente: se pueden leer sus reseñas en Heraldo de Aragón, Revista de libros, Letras Libres, ABC. Criticaba las memeces de las vacas sagradas: de Saramago, Goytisolo, Steiner. Aunque le divertían los juegos formales (admiraba al Perec de Me acuerdo, hacía diccionarios) era sobre todo un crítico moral y su máxima era antirrelativista: no quiero para otros lo que no querría para mí. Le importaba sobre todo la libertad: era un antiautoritario. Le gustaba estar con los demás y admiraba a quien piensa por sí mismo. Uno de los temas de sus libros es la tensión entre el individuo y las instituciones.

Félix, tan inteligente, no sabía afrontar la burocracia, a veces hasta extremos cómicos. Podía asombrar a José-Carlos Mainer con una conferencia sobre Sender, pero no tenía la paciencia de hacer un trabajo sencillo en la carrera o sacar el carnet de conducir. No estaba orgulloso de eso y a sus amigos les decía que acabaran las carreras, que fueran prácticos. Era feminista cuando no era una moda literaria: lo llevaba el sentido igualitario.

Le divertían los niños: les daba regaliz y chucherías, los trataba con un cariño sincero y para ellos era inolvidable: yo lamento que no haya conocido a mis hijos. Discutía con los niños. A veces podía parecer que se pasaba. Pero discutir en serio es una muestra de respeto: también, o sobre todo, hacia un niño.

Martin Amis decía de su mejor amigo Christopher Hitchens, legendario polemista: «Apostaría por él si tuviera un debate con Demóstenes». Yo apostaría por Félix. (Y leí a Hitchens, y a muchos otros, por Félix.)

Nunca le escuché esta palabra pero para él la cultura, la literatura, el arte, era emancipadora. No pensaba en ascensor social. Pensaba en lo que te hacía libre.

Era un conector y un acelerador. Te presentaba a un amigo, te daba una idea, este es el libro que te vendría bien leer. El libro que tú no escribas, decía, nadie lo escribirá por ti: porque la literatura era la expresión de un individuo.

Ha influido a mucha gente por los consejos que les daba, por los escritores, cineastas o músicos de los que nos habló, y por su capacidad para unir a personas muy distintas. Pero también porque transmitía una convicción: había alguien que creía en ti, en lo que podías escribir, pintar o cantar.

Era atrabiliario y cariñoso, el que tenía una bronca en una cena y en la madrugada mandaba un email a todos los comensales con el asunto «No a Romeo», el que llamaba en los cumpleaños o avisaba de que era el cumpleaños de un tercero para que lo felicitaras, el que regalaba títulos a los amigos, el que decía «Ven a la cena», o te sugería un regalo para alguien. Veo sus correos: «Ñam ñam», le decía a mi padre, y quedábamos a comer (nos invitaba mi padre) en el Bílbilis, durante años, una o dos veces a la semana. No conducía, pero le encantaba ir en coche. Era melancólico y le gustaba reírse, y no le gustaba su melancolía. «No tengo razón, pero argumento muy bien», decía y se reía a carcajadas. Veo un email que le mandé a Jonás Trueba sobre Félix en 2009: «ir con él es lo más parecido a una película de acción. Bourne en versión intelectual». Te vinculaba con la cultura y con mucha gente y su intensidad contagiosa te relacionaba de otro modo con la vida.

Dejó un cráter al morir.

Pienso en él todos los días, por una cosa u otra: cuando me pregunto qué opinaría de un acontecimiento de actualidad, cuando pienso que estar con él me apartaría de algunos de mis defectos, cuando me pregunto qué le parecería algo que escribo o digo. Ahora solo sueño con él de vez en cuando. Paseamos bajo las moreras o los tilos de Independencia, vamos a la librería de los Hermanos Vidal y pasamos por Antígona. Me dice que no ha muerto, que se ha marchado un tiempo porque estaba cansado. Me dice que ha vuelto: estaba agotado pero se queda entre nosotros.

Nunca te fuiste, amiguito, le digo. Pero te echaba de menos.