En una de sus célebres cartas, Rilke le ofrecía este consejo al joven poeta Franz Xaver Kappus:

En una de sus célebres cartas, Rilke le ofrecía este consejo al joven poeta Franz Xaver Kappus:

«Si su diario vivir le parece pobre, no lo culpe a él. Acúsese a sí mismo de no ser bastante poeta para lograr descubrir y atraerse sus riquezas. […] Pues, para un espíritu creador, no hay pobreza».

Para un poeta no hay pobreza, es cierto, pero muchas veces sí la hay, y muchas veces nos acorrala el desánimo. Cuando las cosas van mal, o cuando no van demasiado bien —o no tan bien como un corazón vanidoso y malacostumbrado quisiera—, procuro recordar una experiencia de escritura que me ayudó en un momento difícil: un tiempo en que la escritura y, sobre todo, un plan para escribir, no solo consiguieron animarme a no abandonar la poesía, sino que, con toda seguridad, me ayudaron a no hundirme en la desesperación. Me refiero a la experiencia de la escritura de Basura, un poemario en torno al mundo de los desechos.

Lo primero que aprendí de Basura fue que podía ser Basura o cualquier otra cosa. Parece una obviedad, pero conviene recordarlo: entre las muchas limitaciones a las que debe enfrentarse nuestra escritura, no deberían figurar las temáticas o de estilo que nosotros mismos imponemos antes de empezar a escribir. Si bien en los talleres y en los cursos animo a los alumnos a «descubrir» sus temas y las características de su propia escritura —es decir, a indagar cuáles son los temas sobre los que quieren escribir y qué recursos formales les interesa más utilizar—, también es verdad que la costumbre y la pereza suelen llevarnos a no cambiar, a no buscar, a no adentrarnos en jardines nuevos que puedan recordarnos cómo era la sensación de ser principiantes. Pero, con todo, el escritor principiante es el único escritor verdaderamente libre, porque está libre de sí mismo y, sobre todo, no vive bajo el yugo de una obra completada que, además, en ocasiones, puede ir gravada por una buena recepción entre críticos y lectores. Esa libertad hay que aprovecharla: debe servir para alimentar nuestro impulso o ayudarnos a vencer el desánimo. Nuestro proyecto de escritura puede ser algo completamente distinto a todo lo anterior, algo completamente nuevo para nosotros. Así, elegí escribir sobre lo que rechazamos; me propuse buscar lo que queremos perder de vista.

Lo segundo que aprendí de Basura fue que los aportes del proyecto podían abrir caminos nuevos también en mi propia rutina creativa, y que se presentaba ante mí una excelente oportunidad para luchar contra ese oxímoron. Decidí acudir cada mañana a una de las grandes bibliotecas de la Universidad de Salamanca y trabajar allí. No se trataba de una elección arbitraria: estábamos ya en los primeros días del periodo de exámenes, y las bibliotecas se hallaban repletas de estudiantes nerviosos que hacían cola para entrar y conseguir un sitio, a menudo varias horas antes de la apertura de las puertas. Al esfuerzo de escribir estaba sumando, por tanto, el esfuerzo añadido de madrugar para conseguir un lugar donde trabajar. Este pequeño autosabotaje no solo servía para obligarme a mantener una rutina y premiarme con cierta sensación de conquista incluso antes de empezar a escribir, sino que servía, sobre todo, para formalizar mi oficio: para darle un marco más serio y disciplinado en un contexto donde se respiraba un ambiente de trabajo. Situar nuestro lugar de escritura en el centro de una gran sala donde centenares de mentes se concentran en silencio para lograr un objetivo puede parecer una idea obvia —y quizá un poco extrema—, pero creo que ese mismo impulso podría servirnos para buscar los lugares de nuestra ciudad que nuestra escritura aún no ha habitado: los parques, los bares, los museos o, por qué no, las salas de espera vacías. ¿Quién sabe? Lo importante es que sea un sitio que te sirva, un espacio que no hubieras asociado, en un primer momento, con el trabajo creativo. A veces, los lugares nuevos convocan ideas nuevas.

Lo tercero que aprendí de Basura fue que un proyecto de escritura creativa —incluso un proyecto poético— puede llevarnos a lugares insospechados si realizamos un trabajo previo de investigación y recopilación de materiales potencialmente útiles. Para ello, claro, es necesario saber, aunque sea de forma general, sobre qué queremos escribir. En este caso no recuerdo bien de dónde surgió la idea de la basura y los desechos; sin embargo, no creo que el tema, entendido en un sentido amplio, sea lo verdaderamente importante. Como comprobé con Basura, cualquier tema no es más que un punto de partida, y por eso conviene evitar el bloqueo creativo y, si no encontramos un asunto que nos convenza, empezar desde cualquier lugar, incluso si ese punto de partida proviene del azar. Localizado el punto de partida, será durante el proceso de investigación cuando encontremos sugerentes caminos que transitar, lugares a los que acudir, mundos nuevos que habitar. En el caso de Basura, ese proceso de investigación y recopilación de citas, fragmentos, poemas y datos me llevó a escribir sobre unos hermanos estadounidenses de los que no había oído hablar jamás —los hermanos Collyer—, y también sobre la pérdida de idiomas, los surfistas devorados por tiburones, el amor, la soledad de las personas sin techo y muchas otras cosas que, en un principio, nunca habría imaginado que podrían surgir de la idea de la «basura».

Lo cuarto que aprendí de Basura fue que la escritura siempre recompensa. No de la manera en que solemos imaginarlo —con premios, reconocimientos o lectores entusiastas—, sino de una forma más discreta y profunda: devolviéndonos la sensación de estar en el camino. Cuando escribimos, aunque sea mal, aunque sea sin saber muy bien hacia dónde vamos, algo en nosotros se ordena. Y ese pequeño orden, a veces invisible, basta para sostenernos cuando todo lo demás se derrumba. He comprobado que escribir cada día, incluso sin grandes resultados, es una manera de orientarse en el mundo. Hay días en que el poema no llega, en que la página parece una extensión del silencio, pero basta con permanecer un rato junto a esa nada para que aparezca una señal, una frase, un tono, una imagen. La escritura siempre responde, aunque tarde, aunque de otro modo. Su respuesta no siempre coincide con la pregunta que creíamos hacerle, pero suele ser más verdadera. Por eso, cuando intento enseñar a escribir —y cuando intento recordármelo a mí mismo—, insisto en que lo importante no es la calidad inmediata del texto, sino la fidelidad al gesto de escribir y la exploración de una idea en busca de otras que no se nos habían ocurrido. Cada palabra que intentamos decir, incluso la fallida, nos acerca un poco más a la voz que buscamos. Y, a veces, cuando menos lo esperamos, la escritura se ilumina sola: una frase se abre como una puerta, una idea se deja encontrar, el azar se disfraza de método. En definitiva, escribir, aunque sea Basura*, es seguir creyendo que algo puede ser rescatado: del lenguaje, del mundo o de nosotros mismos. Y en esa tarea, humilde y obstinada, la escritura siempre termina por mostrarnos el camino.

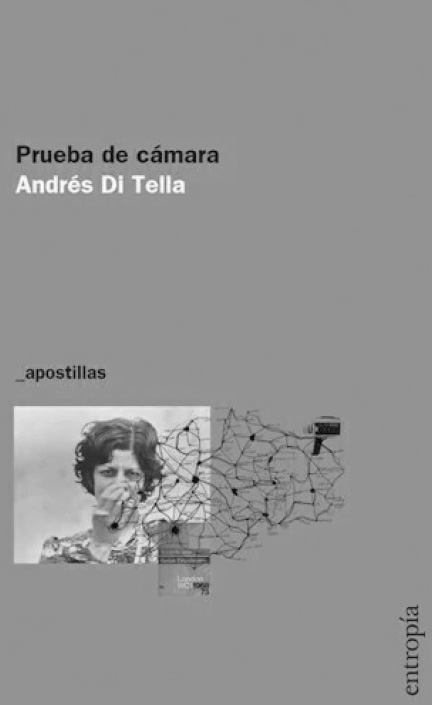

*Basura fue publicado por la Editorial Delirio en 2011.