Esto no es un ensayo sobre la escritura. Tampoco un breve diario sobre mis métodos para escribir. No tengo ningún método o al menos ninguno respetable y ordenado, como esos grandes escritores que se sentaban delante de su libreta y no levantaban el culo de la silla hasta tener escritas cinco mil palabras. Imposible. Tampoco escribo en calzoncillos estilo Hemingway —qué incomodo, por favor— salvo en verano cuando visito a mis padres en el sur y las temperaturas superan los cuarenta grados. En bañador quizá. Siempre un poco mojado, mucho menos estético pero refrescante. Un animal asfixiado y desubicado que se esconde en una cueva con las persianas bajadas para protegerse hasta que pase la lluvia o la temperatura vuelva a ser un poco más agradable, como los osos pardos que hibernan durante casi un año.

***

Lo húmedo siempre ayuda, aunque sea incómodo, la ropa se pega a mi piel igual que algunas frases, imágenes y temas que no puedo sacarme de la cabeza por mucho que lo intente. «Escribir es lo contrario a la paz, escribir es algo completamente incómodo. Tomar una lapicera y escribir, por ejemplo, algo sobre la soledad, sobre estar siempre solo esperando la llegada del gran amor, que es el tema del que casi todos los talleristas escriben, aunque traten de disimularlo diciendo que es una reflexión sobre la sociedad. La verdad es que no hay ningún lugar en el que uno esté más solo que cuando escribe, más desamparado», dice Cecilia Pavón en un libro que trata sobre la imposibilidad de escribir una novela, pero que también reflexiona sobre el oficio de escribir y de impartir talleres literarios, que es otra forma de vincularse de manera directa con el proceso de escritura a través de otros. Cuando me siento a escribir hablo con otros autores, como ella, somos amigos sentados alrededor de una mesa, que pelean juntos contra esa soledad en un round que se prolonga en el tiempo. Sus citas y reflexiones son gritos de ánimo, aplausos, vítores, abrazos, como un brindis bajo ese cálido sol de algunos domingos de invierno.

***

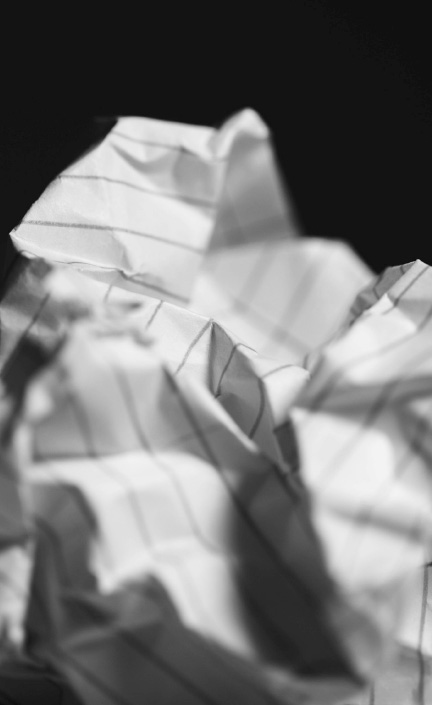

Eso es la escritura: algo incómodo que no nos podemos sacar de encima, el estribillo de una vieja canción que detestamos, pero aparece de manera aleatoria, y sin justificación aparente, en nuestra boca una y otra vez cuando nos despertamos y con el que cargamos una semana entera hasta que es sustituido por otro tema, más antiguo, quizá peor, pero que se repite con la misma intensidad y no nos deja tranquilos, nos persigue, igual que las manías familiares heredadas durante generaciones que van a más con el paso del tiempo y de las que es imposible escapar. Obsesiones y tics, por ejemplo, como ese que arrastro desde hace años, escribir 200 borradores del mismo archivo, aunque solo haya modificado una palabra, que se acumulan en la carpeta específica del ordenador destinada para ellos creando una especie de poema abstracto y circular con una forma parecida a esta:

Def1

Def2

Def_final

Def_final_deverdad

Def_modificado

Def_final_ahorasiquesi

Def_última modificación

Def_última_de_una_vez_por_todas

Def_última versión def

Def_def

Def4

Def_se acabó

Definitivo

***

«En realidad, escribir es luchar contra el texto que va naciendo», dijo el dramaturgo alemán Heiner Müller, especializado en convertir lo fragmentario en una obra maestra. No podría estar más de acuerdo, Heiner, esto es una lucha cansada de uno contra sí mismo y sus defectos, que son los que terminan dando forma al estilo. Por eso podría hablar de mi Trastorno Obsesivo-Compulsivo por subir solo en números pares versiones del mismo archivo a Drive o de mi manía proustiana y juanramoniana de hacer decenas de versiones de todo. Aunque odie a Proust y a Juan Ramón. Es feo decirlo, pero los odio. Ahora quedaré mal, pero sirve como prueba de que incluso lo que no nos gusta nos define, nos contamina y nos moldea, conforma parte de nuestra identidad, aunque no nos demos cuenta. Arrastro manías que muchos otros tuvieron antes y que detesto. Como me detesto a mí cuando estoy escribiendo porque dejo de hacer caso a otras personas que me rodean y que son mucho más importantes. Me detesto muchísimo. Sobre todo, cuando ocurre ese chispazo que me invade y me obliga a apuntar en el móvil una idea hasta terminarla, hacer una playlist de canciones relacionadas con el tema o las imágenes que quiero trabajar o cuando estoy a punto de irme a dormir y se me ocurre algo que me obliga a estar hasta las tantas preparando un borrador de texto, sin poder detenerme hasta terminar una primera versión, o al menos el arranque, como un yonqui, un verdadero adicto. También me pasa cuando estoy en la ducha, intento relajarme, pero el miedo a olvidarme es más fuerte y me empuja a salir corriendo, con una toalla atada a la cintura o sobre la cabeza, mitad guiri, con mi piel roja por el vapor, algo que heredé de mi abuelo junto al gusto por las canciones cursis y la tendencia al cáncer de próstata, como esos turistas que en verano invaden nuestras costas, mitad fantasma, dejando un rastro de pequeños charquitos por toda la casa, desde el baño hasta el escritorio, una ruta acuática interrumpida por tramos secos, como un pez que ha caído fuera del agua y que da saltos torpes, intentando respirar, mientras trata por todos los medios de volver a su hábitat. Igual que ese personaje de Levrero obsesionado con el ventilador en La novela luminosa, que a media que avanzan las páginas y no puede escribir, se dedica a pedir disculpas al Sr. Guggenheim por gastar el dinero de su beca en esos artefactos que ha distribuido de manera estratégica por los rincones de las habitaciones de su casa para resistir el calor del verano de Montevideo. Quizá la escritura sea eso: dejarnos llevar por el zumbido de un viejo ventilador hasta lugares muy lejanos, escondidos en lo más profundo de nuestra mente.

***

No. La última idea era demasiado abstracta, metafísica, necesito aterrizarla y definirla mejor: la escritura es una música rara y pegadiza, como las canciones de discoteca antiguas que tarareamos recién levantados frente al espejo o mientras nos lavamos los dientes, que invaden nuestro cuerpo como un diminuto virus extraterrestre y nos contaminan varios días seguidos, haciendo que bailemos al ritmo que nos marcan, volviéndonos tristes y torpes, pero también tiernos y encantadores, como si nos transformáramos en Hugh Grant y protagonizáramos una nueva versión de Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral o cualquier otra comedia de amor británica. Hablo de ese sonido cansino y repetitivo que escuchamos dando vueltas dentro de nuestro cerebro, un enorme mosquito que ronda nuestra oreja de madrugada y que siempre nos termina picando en el lugar más extraño, un ritmo que se repite de manera constante dentro de nosotros y que, por mucho que lo intentemos, somos incapaces de parar. Todo lo que escribimos en nuestra mente es una música nunca representada, parecida al silencio que existe entre canción y canción cuando los djs tienen que volver a empezar porque se ha cortado su setlist por error, un vacío que se transforma en otra cosa: un track independiente que contiene algo que no somos capaces de describir con palabras, como los espacios en blanco que hay entre las estrofas de un poema.

***

«Le cantaba a mi hijo “You Can Close Your Eyes” y “Fire and Rain”, de James Taylor, porque me sabía las letras, porque eran canciones tristes y bonitas, como nosotros», escribe Maggie Smith en un libro que habla de cómo puede deteriorarse nuestra relación con la escritura, por culpa del miedo, la inseguridad o la incompatibilidad familiar y económica cuando tenemos claro que es nuestro oficio, el que de verdad queremos, pero nuestros seres queridos no lo consideran como tal. De lo difícil que es definirlo y disociarlo de lo que somos, separarnos a nosotros mismos de lo que leemos, de lo que nos rodea y los pequeños e irrelevantes detalles en los que a veces nos fijamos y dan forma a eso que podríamos llamar universo literario: una galaxia en la que nos sentimos a salvo, niños que tienen pesadillas a los que su madre da un beso en la frente mientras los arropa hasta la nariz. Un espacio donde encajar haciendo equilibrio y buscando nuestro propio centro, desafiando de manera constante el canon y las leyes de la gravedad. Puede que, en el fondo, la escritura sea poco más que eso: intentar hacer algo bonito de la experiencia incómoda, dolorosa, de escribir. Una melodía masoquista pero que nos provoca cierto placer, lo mismo que ocurre cuando después de una ruptura nos torturamos durante meses escuchando canciones deprimentes en bucle, como quien se rasca muy fuerte los bordes de una herida.