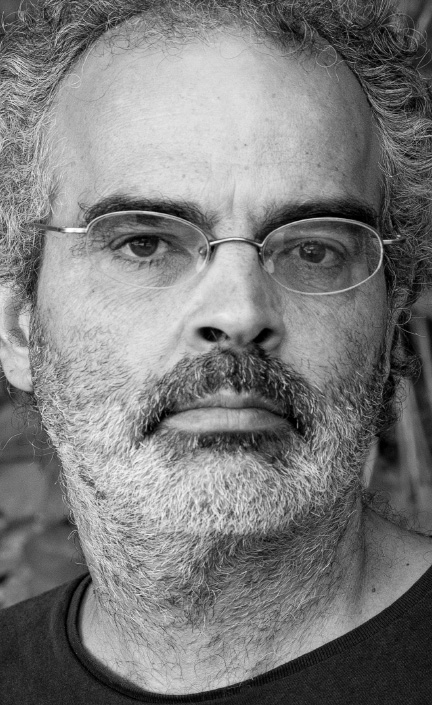

«Mar y literatura son la misma cosa para mí»Por Beatriz García Ríos

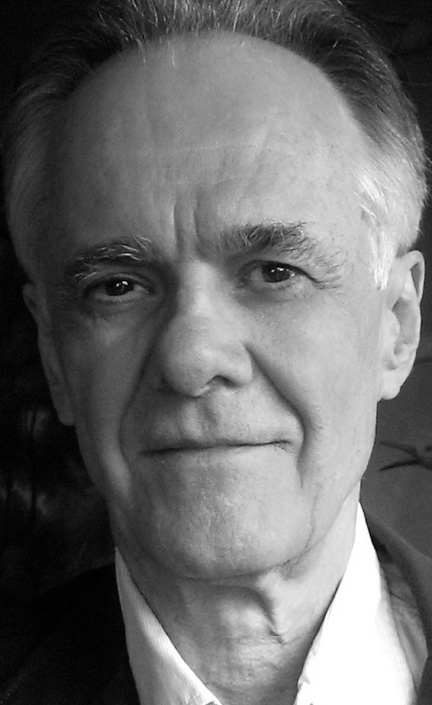

Marina Perezagua (Sevilla, 1978) es narradora. Desde hace muchos años vive en Nueva York, donde ha sido profesora en diversas universidades. También vivió en Lyon, donde trabajó en el Instituto Cervantes. Es autora de los libros de relatos Criaturas abisales (2011) y Leche (2013) y de las novelas Yoro (2015), traducida a varias lenguas, y El Quijote en Manhattan. Testamento yankee (2016), todos publicados por Los Libros del Lince. Por Yoro ha recibido el premio internacional Sor Juana Inés de la Cruz (México).

Marina Perezagua (Sevilla, 1978) es narradora. Desde hace muchos años vive en Nueva York, donde ha sido profesora en diversas universidades. También vivió en Lyon, donde trabajó en el Instituto Cervantes. Es autora de los libros de relatos Criaturas abisales (2011) y Leche (2013) y de las novelas Yoro (2015), traducida a varias lenguas, y El Quijote en Manhattan. Testamento yankee (2016), todos publicados por Los Libros del Lince. Por Yoro ha recibido el premio internacional Sor Juana Inés de la Cruz (México).

Me gustaría hacer un repaso por algunos momentos de tus libros, casi con palabras clave, con el fin de que des libertad a tu imaginación. Al fin y al cabo tú eres cuentista y novelista, una fabuladora. Comencemos por el principio, hay en tu primer libro, Criaturas abisales (2011) –una obra realmente inquietante que te reveló como una voz auténtica–, un cuento, «Desraíceme, por favor», que tiene mucho que ver con algunas obsesiones del resto de lo que has escrito. ¿Por qué el desraizamiento?

Mi obsesión con el desraizamiento comenzó de un modo literal: ¿cómo sería yo capaz, desde la ficción, de cortar con los genes que me unen a un padre que no me quiere? ¿Cómo yo, que quiero verdaderamente a mis amigos, a mi familia, a mis mascotas, puedo convivir con el miedo de haber heredado la incapacidad de amar a un hijo? ¿De qué manera lidiar con el hecho de sentir admiración por la rara inteligencia de ese padre a la vez que temo parecerme a él en el ámbito afectivo? Pero más allá de esta obsesión personal que llevé a la ficción, está el desraizamiento como algo que nos permite cuestionarnos si el lugar donde estamos lo hemos elegido nosotros o lo han elegido por nosotros. Yo me he hecho mi propia familia. Lo más difícil no fue aceptar que mi padre no me quería, lo más difícil fue tener que escuchar, todavía hoy, que no se puede romper con un padre. Creo que la independencia (desraizamiento) es el terreno más fértil para el escritor: independencia de sí mismo, independencia de los lectores, de la crítica, de todo aquello que es ajeno a las relaciones que sus personajes van creando para construir un mundo que a menudo va incluso en contra del propio escritor.

La palabra crisálida me gusta, de hecho, creo que la he empleado en más de una ocasión. La crisálida es un ser a medio camino entre su cuerpo inmaduro y su estado adulto, algo aún indefinido, lo que no es una cosa ni otra; y todo lo ambiguo me interesa porque tengo pocas certezas en esta vida y porque considero que en la ambigüedad está la verdad, lo esencial, lo que define a un ser o un sentimiento desde su complejidad y cualidad de inaprehensible.

Mar y literatura son la misma cosa para mí. Pero también son la misma cosa mar, literatura y nutrición, por ejemplo. Creo que las personas somos siempre integrales, y que el trabajo que nos gusta y nuestras aficiones o las decisiones que tomamos en determinados momentos están todos interconectados. No es casual que me guste la natación de larga distancia, un deporte solitario que me permite, durante los entrenamientos, acomodar las ideas de lo que quiero escribir al llegar a casa. Esto no podría sucederme con un deporte de equipo. Tampoco es casual que cuando escribía cuento estuviera centrada en el buceo en apnea –que por cuestiones puramente físicas dura sólo el tiempo que la capacidad de nuestros pulmones permite–, y que cuando pasé a escribir novela me centrara en la natación de larga distancia.

Por qué Hiroshima. Hay varios factores. Uno es bastante personal y tiene que ver con mi necesidad continua de nuevos retos mentales o físicos. No sé si esto es fruto de una cierta hiperactividad o si es mi manera de canalizar la energía excesiva con la que siempre me despierto, que se convierte en ansiedad si no logro ubicarla en algo exterior a mí a lo largo del día. El reto, en este caso, era precisamente hablar de una guerra que me pillaba lejos, no sólo en el espacio sino en la mentalidad. Yoro está narrada en forma de testimonio, en primera persona, y por una mujer japonesa. El reto para mí era encontrar el modo de meterme en la piel de una mujer cuya forma de ver la vida es tan distinta a la que más usualmente comparto con mujeres occidentales. Cómo contar, por tanto, el dolor de una mujer japonesa desde su propia voz y acerca de una guerra que yo no viví. Ciertamente habría sido más fácil para mí escribir sobre la guerra civil española: mi familia es longeva, mis cuatro abuelos vivían, conocí a bisabuelos y tatarabuelos, todos con historias tremendas, pero me interesaba retarme. Respecto a la dialéctica muerte-regeneración, sin duda creo que es recurrente en casi todo lo que escribo: no sólo como un modo de expresar que en la colectividad nada muere (o todos morimos un poco con una nueva muerte), sino también como un modo de apostar por una actitud de resiliencia.

Mar y literatura son la misma cosa para mí. Pero también son la misma cosa mar, literatura y nutrición, por ejemplo. Creo que las personas somos siempre integrales, y que el trabajo que nos gusta y nuestras aficiones o las decisiones que tomamos en determinados momentos están todos interconectados. No es casual que me guste la natación de larga distancia, un deporte solitario que me permite, durante los entrenamientos, acomodar las ideas de lo que quiero escribir al llegar a casa. Esto no podría sucederme con un deporte de equipo. Tampoco es casual que cuando escribía cuento estuviera centrada en el buceo en apnea –que por cuestiones puramente físicas dura sólo el tiempo que la capacidad de nuestros pulmones permite–, y que cuando pasé a escribir novela me centrara en la natación de larga distancia.